requestId:68581324a3a0f7.81326034.

中国网/中国发展门户网讯 习近平总书记强调,“加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。2024年7月,党的二十届三中全会提出“健全新型举国体制”。人工智能技术创新的发展离不开以企业为主体的科技创新体系,新型举国体制在颠覆性技术和前沿技术创新方面的统筹引导作用更加突显,特别是以企业集群为载体、以上下游产业链企业为依托、以企业创新生态系统为代表的创新体制机制将发挥更大作用。以新型举国体制推动人工智能技术创新,要改变以往单纯依靠国家指令性计划的做法,超越政府与市场的简单二元论,在政府和市场中间地带找到第三类中间组织——企业创新生态系统。

新型举国体制与企业创新生态系统的关系本质上是政府与市场边界的传统命题,但却更有时代内涵和现实意义。2025年中国农历春节期间,以人工智能企业杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司(DeepSeek)为代表的“杭州六小龙”广受关注,引发国内城市对人工智能等颠覆性技术及其产业发展的对照反思:在以企业为创新主体的人工智能时代,地方政府何以作为?本文认为,企业创新生态层面的集群式创新仍离不开“有为政府”。目前,学界对人工智能技术较多关注技术层面的研究开发、头部企业的研发强度及模式比较,或是国家整体宏观层面的治理应对与大国竞争,对于企业创新生态系统和新型举国体制相结合还关注包養網不够,特别是对新型举国体制这一国家战略组织模式如何牵引、嵌入并助力人工智能企业科技创新的作用机理还未能理清阐明。所以本文提出以新型举国体制为视角、以企业创新生态系统为载体,重新审视技术创新与有为政府相互包養網融合与促进的逻辑、问题与对策。

新型举国体制嵌入适配人工智能企业创新生态系统的递进逻辑

创新模式新特征:人工智能技术创新自包養網下而上不可预测式涌现

新型举国体制通过一系列的非线性举措,既保持人工智能创新的自主涌现活力,又确保其与国家重大战略需求同频共振。当前,人工智能技术创新日益呈现自下而上涌现、由点及面、多元开放的开源模式等特征,创新方向难以预测、创包養新点的涌现难以控制、创新人才的出现不易识别与可控。ChatGPT、Sora、DeepSeek等人工智能技术领先产品的涌现存在一定的“偶然”色彩,由此形成的人工智能企业创新生态系统具有自组织性、多元开放性和动态演化性,与被预测、规划、管理的传统创新链路明显存在不适应和不匹配之处。

与传统相比,包養人工智能技术创新呈现不同特征:动力源重构。创新由底层技术突破(科学探索)和应用需求(目标导向)双重驱动,深度学习、强大算力、海量数据和智能芯片、网络设备等底层技术使得人工智能系统从简单功能发展到复杂的智能行为,数据处理、科学发现与产品研发、产业发展都驱动技术创新。主体结构嬗变。创新创业日益“草根化”,其不再限于大型企业和研究机构,众多初创企业和中小企业通过自主研发或协同合作开发新的产品和服务,形成了一个自下而上、更具活力和整体竞争力的“竞合共生”创新生态系统。 创新过程迭代。人工智能技术具备自适应性、动态性等特征,通常不需要一次性解决所有问题,而是根据环境信息变化进行动态调整和优化,在各种应用场景中不断提升性能和进化,呈现“小步快跑”式的迭代优化,实现质变跃迁。路径选择优化。创新不再简单沿着“基础研究-应用基础研究-开发研究”的线性方式展开,而是以应用需求牵引基础研究,将3类研究一整套创新链压缩在一个组织里,把产学研“浓缩”在一个产品形态和生态系统中。当人工智能技术沉淀积累到一定程度,可能会突然出现乃至颠覆性的“质”的飞跃。例如,大规模语言模型(LLM)的出现极大地改变了人工智能技术的应用轨迹,催生了ChatGPT、S包養ora等人工智能技术成果;DeepSeek团队通过微调和工程优化开发的MoE(混合专家)架构显著降低了训练成本,冲击了大模型发展的传统范式,引发新一代人工智能技术新浪潮。

政府职能新优化:新型举国体制嵌入企业层面“造生态”而非“做业态”

新型举国体制是在国家战略需求牵引自上而下的一系列创新体制机制安排,而企业创新生态系统则更加强调以企业家精神为核心自下而上的市场化试错探索与价值竞争。两者在表面上似乎存在显性矛盾,但新型举国体制通过“战略预期引导+市场要素配置”的协同机制,弥补“市场失灵”与“政府失灵”,实现政府与市场的双向嵌入。

不同于传统重大工程技术创新的可预期、可控制、可验收,自下而上涌现的人工智能技术创新要求改革原有行政计划性举国体制,实施基于市场决定资源配置基础上的有为政府举国体制。政府角色从“单向管控业态”转向“生态化赋能”,提供企业“可以干”的“土壤”,而非指挥企业“干什么”的“指令”,具体包括:职能界面重构。政府从“指令发出者”成为“需求翻译者”,提供创新生态的“需求信息及目标引领参考”,中国具有超大市场规模优势、潜力巨大,政府在重大需求、产业目标方面掌握信息优势,能在国家目标引领和战略规划支撑方面为企业提供参考引领。服务形态迭代。政府由要素供给升级为生态营造,提供创新生态的“软基础设施”,重在“造生态”而非直接下场“做业态”,吸引优待创新人才、加大金融支持和推动成果转移转化。支撑逻辑跃迁。政府作为“公益性天使投资人”秉持长期主义精神为初创企业提供“公益耐心资本”,按照市场投资规则,识别、孵化、支持有潜力的初创企业,以首台套补贴、税收递延等制度创新降低企业试错成本,宽容“失败”、鼓励创新、不从“成功”中牟利,在企业后期及时退出并反哺支持更多初创企业,弥补市场投资机构的短期逐利性短板。例如,珠海横琴自贸区为国产人工智能芯片企业设立“政策适配沙盒”,将基础设施建设支出按研发强度梯度抵扣增值税,实现政策工具与企业创新的精准包養網适配。由此,构成了“市场政府互嵌—应用反推基础”的双螺旋上升链路,形成了有为政府和有效市场良性互动、优势耦合的新型举国体制。

殊途同归:新型举国体制托举企业创新生态系统是多数成功经验的共包養同选择

聚焦人工智能前沿技术领域,新型举国体制的作用边界并非保姆式地陪跑企业成长,而是国家和政府扮演了企业创新的牵引式、陪伴性和鼓励者的角色,构建有利于企业集群、系统性创新的创新生态系统,通过集群式协同、整合式创新突破技术壁垒。创新经济学家马祖卡托(Mazzucato)将国家在促进创新中的作用称为“企业家型国家”(the entrepreneurial state),强调依靠“举国体制”实现创新。纵观科技发展史,以国家战略需求为牵引支持和保障,以集群式创新的企业生态系统为载体,是美、日、韩等国实施半导体产业赶超的主要形式。美国国防部高级研究计划局(DARPA)、小企业创新研究计划(SBIR)都是美国特色科技创新“举国体制”的代表。日本九州半导体产业集群的有效构建、战略性的地理位置选择、人才培养与包養市场管理、政府的有力支持、国际合作与技术引进、对危机的有效应对和持续创新,造就了索尼、丰田、东芝、佳能等世界一流企业。同样,韩国政府依托“政府投资-企业研发”模式,对半导体行业进行大规模投资,加强跨部门和地区的协调,通过与全球领导者的垂直合作以及与其他国家公司的战略合作,获得了必要的技术和生产能力,从而在全球半导体市场中占据一席之地。

比较视野下人工智能企业创新生态系统的新型举国体制

企业创新生态系统层面新型举国体制的要素构成与运行逻辑

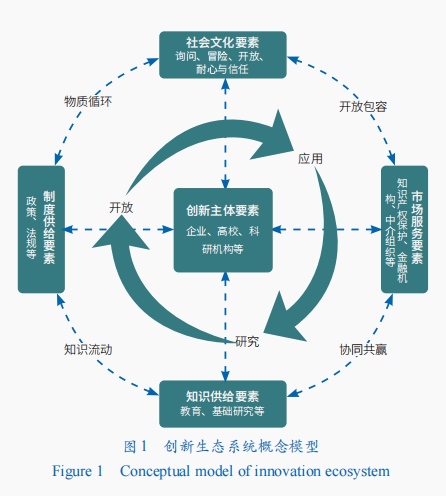

创新生态系统一词起包養網源于自然生态系统观念,是由企业、消费者和市场及所处自然、社会和经济环境构成的共生演化系统。随着技术迭代发展、市场环境快速变化、企业发展复杂性和不确定性增加,微观层面的企业创新生态系统理论和实践受到国内外广泛关注。1993年,Moore系统论述了企业生态系统,将其定义为一种“基于组织互动的经济联合体”。美国竞争力委员会(Council on Competitiveness)2004年在《创新美国:在挑战和变革的世界中实现》(Innovate America: thriving in a world of challenge and change)报告中首次提出在企业、政府、研究者(教育家)与工人之间建立一种新关系,形成21世纪的创新生态系统。基于创新要素在创新生态系统中的地位与作用差异,可以分为5类——创新主体要素、知识供给要素、制度供给要素、市场服务要素、社会文化要素,包含研究、开发和应用三大群落,各个要素和群落不断变化和相互作用如图1所示。人工智能企业创新生态系统则是一个更为具体和开放的概念,不仅包括了人工智能技术创新企业,还包括了所有参与人工智能创新过程的主体,如政府、高校、科研机构等,更加强调各创新主体之间的互动和协作,以及它们如何共同推动人工智能技术的创新和应用。

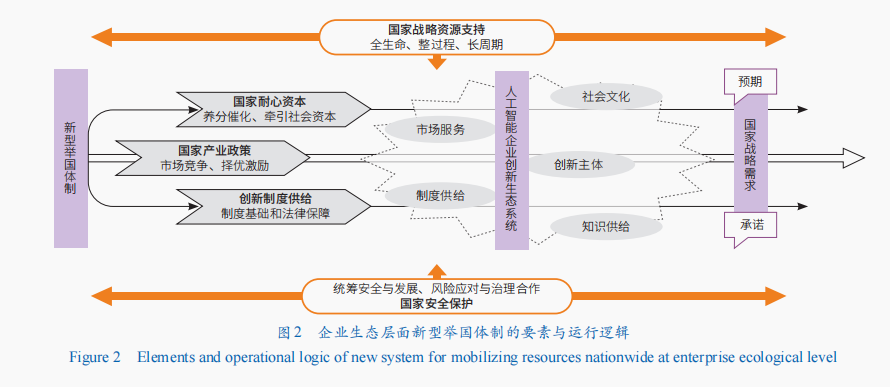

企业创新生态层面的新型举国体制,是指国家政府(尤其是国防部门)通过影响和介入企业创新生态系统,从而推动实现企业集群式创新演进的一整套体制机制安排。因此,相对于企业创新生态系统,从需求到供给、从资源到资本、从内部到外部,新型举国体制主要存在六大要素:国家战略需求、国家战略资源、国家产业政策、国家耐心资本、创新制度供给和国家安全保护。新型举国体制嵌入人工智能企业创新生态系统跨越发展的运行逻辑在于:以国家战略需求为导向、国家战略资源为支持、国家产业政策为抓手、国家耐心资本为催化、创新制度供给为保障、国家安全保护为护航,建立健全一系列企业生态位和生态系统得以持续自循环运转的体制机制,构建一个能够孕育创新、自我循环、迭代更新的企业创新生态系统(图2)。

美国人工智能企业创新“偶然”背后的“内隐式举国体制”

美国的“大科学”与“大科学项目”概念是“举国体制”的重要思想基础,用于描述“曼哈顿工程”“阿波罗登月计划”等科技项目。虽然美国的自由主义经济传统促使其在意识形态层面强调对大政府的回避,但实际上自“二战”以来,以《科学:无尽的前沿》(Science, the Endless Frontier)为标志,在国家安全驱动下美国政府(国防)部门打造出了美国式的“内隐式举国体制”,ChatGPT等突破性技术产品的诞生绝非偶然,背后仍有内隐的“有形的手”。

人工智能时代所依赖的半导体产业与关键企业,是在美国政府特别是美国国防部的大力支持下发展起来的。半导体最先起源于美国国防部的军事需求与技术溢出,美国军方给予了最初的科研资助和早期订单资助。1947年,贝尔实验室发明的晶包養網体管彻底改变了电子工业,在关键发展阶段得到了美国军方的资金支持。DARPA通过超高速集成电路(VHSIC)计划等非对称配置资源,资助美国德州仪器(TI)等企业开发先进集成电路设计方法,推动美国在20世纪80年代实现芯片微加工线宽从3微米到1微米的产业级突破。美国政府并没有人为介入硅谷科技创新企业的竞争格局,而是通过干预市场结构促进技术扩散,打造“创新外溢”的硅谷生态。例如,1956年,美国司法部与美国电话电报公司(AT&T)的和解协议强制开放2.4万项电信专利(1940—1960年),使之成为硅谷企业的技术准公共品;1974年,美国司法部发起对AT&T的反垄断诉讼,使得朗讯等新企业崛起,加速了通信设备市场的技术流动与扩散。当技术扩散完成后,市场机制逐步成为主导力量。例如,1987年,美国英特尔公司(Intel)转型为纯商业包養公司时,军事技术溢出的多路径效益已覆盖2 386项专利许可,形成自组织的技术网络。这种“前端投入—中端扩散—后端自生”的机制,本质上是政府利用其公共(国防)采购的高风险承担能力降低企业的技术不确定性,而后通过市场竞合筛选技术路径、资本接力支持链条,创造了有效竞争且扩散充分的创新环境,形成“前端投入—中端扩散—后端自生”的创新闭环,使得创新技术和企业不断涌现。

直至今日,美国政府仍采取各种措施支持半导体、人工智能等颠覆性技术与产业发展,孵化培育了OpenAI、xAI和ChatGPT、Grok人工智能领军企业和前沿产品。以ChatGPT为例,其诞生与发展是美国式国家创新资助、科学技术进步和资本市场选择等多重赋能的受益者。美国在人工智能领域的基础研究布局可追溯至20世纪50年代,自1956年达特茅斯会议首次提出“人工智能”概念后,美国国家科学基金会(NSF)持续资助神经网络、机器学习等底层技术研究;灵活的移民政策(如H-1B签证)和优质的高等教育吸引全球顶尖人才,其中OpenAI核心团队中40%成员为非美国国籍;人工智能领域的长期投入奠定技术基础,如深度学习、自然语言处理(NLP)领域的早期突破多由美国高校和企业主导,且不断开源模型,降低技术门槛;风险投资与天使资本活跃,对高风险技术研发宽容度高,OpenAI早期获美国Y Combinator孵化器支持,后期在2019年、2023年相继获得微软的10亿美元、130亿美元注资;同时,美国政府通过《国家人工智能研发战略计划》(2016年)、《国家人工智能倡议法案》(20包養網20年)、《芯片与科学法案》(2022年)等为OpenAI等私营部门提供研发税收减免、研究资金保障等激励措施,最终ChatGPT在2022年12月横空出世,引发行业震荡和全球瞩目。后续美国国防部与OpenAI合作开发开源网络安全软件工具,形成需求反哺。据统计,自ChatGPT推出以来,美国国防和安全部门已为人工智能项目支付7亿美元,显示出美国政府对于人工智能技术的重视和支持程度,形成了“风险投资—企业研发—政府采购”的3级助推机制。

依靠技术创新的快速推进、多元化的参与者构成、持久多样的金融支撑、开放式创新与知识产权保护的平衡等,美国确立了“基础研究突破—快速工程化—全球生态扩散”的市场发展新范式,这种以敏捷开发对抗技术不确定性的模式,与我国现行的“规划—立项—验收”线性管理机制形成鲜明效能对比。但是,随着包養網以DeepSeek为代表的自主创新公司的“意外崛起”,地方层面的“新型举国体制”丰富和推进了我国科技创新“新型举国体制”的概念内涵和范式重构,通过整合政府组织能力、市场规模优势和政策工具组合,企业层面的创新生态系统仍然存在巨大的“有为政府空间”。

中美新型举国体制促进人工智能企业生态的逻辑异同

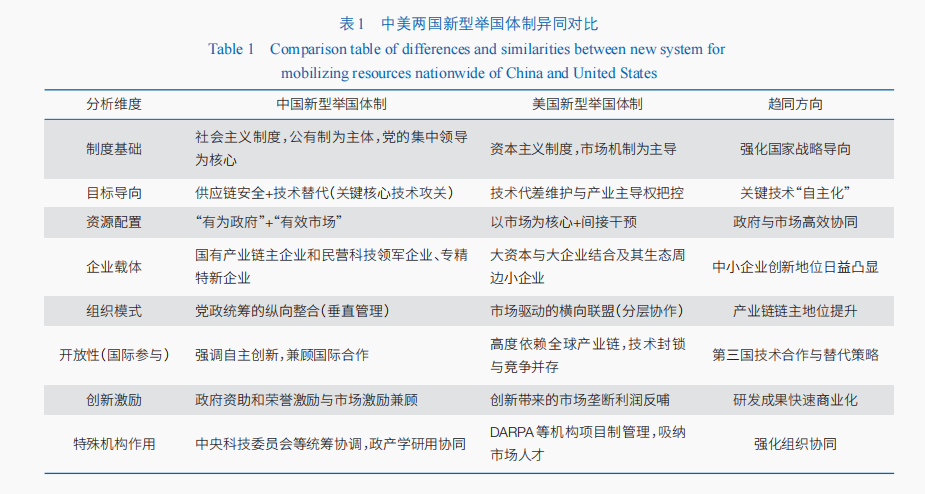

中美两国的人工智能技术创新和企业生态不同,以新型举国体制推进人工智能企业创新生态系统的内在逻辑与实践方式存在着诸多差异。在制度根基层面,中国新型举国体制以社会主义制度为基础,且公有制资本占有主体地位,强调政府引导、产业链链主企业(如中央企业)和民营科技领军企业的创新引领担当作用;而美国则基于资本主义制度,建立在成熟市场机制之上,依托大资本驱动与企业集群创新,表现为“分层协作”的横向联盟体系。在发展目标上,因两国发展阶段差异和科技发展水平的错位,中国目标聚焦于关键核心技术攻关和供应链安全重构的双重突围,旨在实现技术替代与科技自立自强,如芯片攻关重在突破“卡脖子”技术;美国则着眼于技术代差维护与产业主导权把控,如《芯片法案》通过“技术出口管制+逆向补贴”提高进入壁垒。在资源动员模式上,中国通过“有为政府+有效市场”模式,依托中央科技委员会等特殊机构进行纵向整合,实现政产学研用的垂直协同,同时在风险分担上建立专项基金进行对冲;美国以市场为核心,通过《通胀削减法案》等税收杠杆间接引导,形成分层协作、市场驱动的横向联盟,利用市场筛选机制让民间资本承担80%的创新风险,以DARPA等机构项目制进行管理,以知识产权前置和利润驱动激励研发。在国际参与路径方面,中国坚持自主创新,采用“备案准入制”柔性管控大模型等敏感技术,同时兼顾国际合作(如“一带一路”倡议);而美国高度依赖全球产业链,但通过《芯片法案》等出口管制手段实施非对称技术封锁、构建“芯片四方联盟”强化技术壁垒,形成不对称优势,反映其依赖全球化基础却实施技术“半脱钩”的矛盾性。

但是,差异背后中美两国也遵循了一些共同的理念规律(表1)。在制度基础上,中美都重包養網视国家力量在推进人工智能创新中的重要作用,强调以企包養網业家精神推进人工智能发展治理;在发展目标上,中美两国都在追求关键核心技术的“自主化”和产业链韧性;在资源动员模式上,中美两国均探索政府与市场的协同机制,不断深化政府与市场协作,强调政府对中小企业的孵化扶持;在国际参与路径方面,中美两国都重视与技术先进国尤其是盟国加强合作,以加快先进技术研发和产业化应用。

新型举国体制嵌入推进人工智能企业创新生态系统跨越发展的内在机理

国家战略需求为引导,形成科技创新的“承诺机制”而非“业态约束”

新型举国体制通过战略需求引导实现了人工智能领域的供需适配,构建了“战略指引—市场响应”的双向作用机制:在政府层面通过制定战略路线图和技术白皮书明确创新方向,在市场层面则依托多元主体的自主协同形成创新网络。以国家战略需求的“承诺”和“预期”引导、激励和约束人工智能企业创新生态系统发展,从而鼓励和保障人工智能技术创新活动的顺利进行。其特征体现为3个维度的突破性转变:资源配置方式:从行政指令转变为“战略预期引导+市场要素配置”相结合,政府通过重大需求清单和场景开放机制释放信号,金融市场、风险投资和创新联盟根据市场规律进行资源调配。创新动力:源于研发机构与市场主体通过契约合作形成的科技经济共同体,创新主体在国家需求的引导下,自主决策、自主创新,并通过市场竞争实现资源优化配置,推动技术迭代和产业化发展。组织协同方式:从层级管控转向平台治理,依托人工智能基础设施构建创新共同体,通过专利池建构、标准联盟等市场化手段促进主体间知识流动。总体而言,新型举国体制下的人工智能创新生态系统明确了国家重大战略需求、提供了一片可预见的广阔创新“市场”,蕴含着丰富的资源支持、发展潜力和“预期收益”包養,实现了国家战略需求与科技创新供给能力的精准匹配。

国家战略资源为支持,覆盖科技创新的全生命、整过程、长周期

基于人工智能创新的生命周期,新型举国体制从资源供给侧构建了覆盖“基础层—研发层—产业层”的全链条制度支撑体系,其超越指令计划经济的核心体现在市场化制度创新与传统战略资源协同形成的乘数效应。在人工智能技术创新的基础阶段,通过“动态学科评估—产业链人才需求”耦合机制重构教育资源配置。新型举国体制下的政府行为可以直接调整众多高校和研究机构的学科设置、教包養網育重点与人才培养方向,或者通过财政补贴、项目支持、资源倾斜等方式间接引导人工智能教育和人才培养;在人工智能技术创新的研究阶段,国家可以集中人才、资金、政策、土地等资源,为人工智能创新企业提供长期性的支持,推动企业的研发探索和国家重大需求相契合,从而获得更长的生命周期与国家支持;包養在人工智能技术创新的应用阶段,形成“供需双向契约+质量梯度奖励”的市场化调节机制。从国家重大战略需求出发的保障承诺,将为人工智能企业创新生态系统提供切实的稳定服务和保障支撑,通过政府采购、事后补贴、质量奖励等产出激励,增加人工智能企业技术创新的稳定预期和信心,反向激励企业技术迭代,倒逼其提高创新能力和水平、提供符合国家需求的产品和服务。

国家产业政策为抓手,基于市场规则识别乃至全过程孵化培育产业“赢家”

新型举国体制的“市场嵌入式创新”范式突破了传统计划经济的线性控制逻辑,其本质是通过制度互补性构建“国家战略引导—市场动态选择”的双向适配机制。国家通过前期广泛投资、普遍试错,将本来由单个企业承担的试错成本“社会化”,由国家力量探索和明确人工智能技术创新的可能方向,交给经受市场竞争的企业接力发展,形成通过市场规则挑选和培育人工智能技术创新企业的“产业赢家孵化机制”:国家通过政策引导和市场激励来促进企业的自主创新和技术进步;国家从基础理论研究、产业发展环境、平台支撑和人才基础等方面入手,加强基础研究引领创新周期;国家培育发展基于人工智能技术的新产业、新业态、新模式,并有效发挥政府产业政策作用,加大研发投资力度,通过国际合作促进知识共享和技术标准统一,应对技术脱钩、贸易限制等挑战,不断提高我国人工智能技术创新国际竞争力;在国家战略需求引导下发挥市场的“赢家挑选”机制,从众多人工智能技术创新企业中挑选和孵化培育核心企业和更多独角兽企业。

国家耐心资本为催化,以政府投入牵引多元社会资本孵化前沿创新 TC: